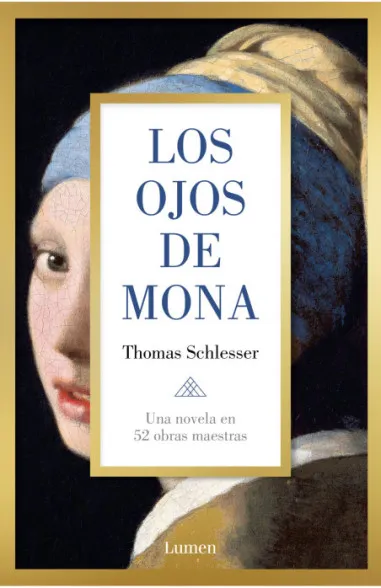

LOS OJOS DE MONA, THOMAS SCHLESSER

Prólogo

Dejar de ver

Todo se ensombreció. Fue como un traje de luto. Y luego, aquí y allá, unos destellos, como las

manchas que produce el sol cuando los ojos lo miran en vano desde detrás de los párpados

cerrados, apretados igual que un puño que resiste el dolor o la emoción.

Por supuesto, Mona no lo describió así en absoluto. En el lenguaje de una niña de diez años,

fresca e inquieta, la angustia se expresa de forma directa, sin florituras ni lirismo.

—¡Mamá, está todo negro! —dijo con voz ahogada.

¿Una queja? Sí, pero no solo eso. Sin querer, también dejó escapar un tono avergonzado que su

madre, cada vez que lo notaba, tomaba muy en serio. Porque, si había algo que Mona nunca

fingía, eso era la vergüenza. Apenas se filtraba en una palabra, una actitud, una entonación, la

suerte estaba echada: había penetrado una verdad desagradable.

—¡Mamá, está todo negro!

Mona estaba ciega.

El efecto parecía desprovisto de causa. No había ocurrido nada en particular; la niña hacía sus

deberes de matemáticas tranquilamente, con el bolígrafo en la mano derecha y el cuaderno sujeto

por la palma de la mano izquierda, en la esquina de la mesa donde su madre introducía ajos en los

cortes de un buen asado. Cuando fue a quitarse con delicadeza el colgante del cuello, que le

molestaba porque pendía sobre la hoja de ejercicios —y había adquirido la mala costumbre de

encorvarse para escribir—, sintió que una pesada sombra caía sobre sus ojos, como si recibieran

un castigo por ser tan azules, tan grandes, tan puros. Pero la sombra no venía de fuera, como

suele ocurrir cuando cae la noche o se atenúa la intensidad de las luces del teatro; la sombra se

apoderó de su vista desde dentro de su propio cuerpo. Un manto opaco se había colado en su

interior, aislándola de los polígonos trazados en el cuaderno escolar, de la mesa de madera oscura,

del asado colocado un poco más allá, de su madre con el delantal blanco, de la cocina alicatada, de

su padre sentado en la otra habitación, del piso de Montreuil, del cielo gris de otoño que

dominaba las calles, del mundo entero. Presa de algún sortilegio, la niña se había sumido en las

tinieblas.

Preocupada, la madre de Mona telefoneó al médico de cabecera. Describió de forma vaga las

pupilas veladas de su hija y precisó, porque así se lo pidió el facultativo, que no parecía sufrir

ninguna alteración del habla ni parálisis.

—Podría ser un AIT —dijo el médico, sin querer dar más explicaciones.

Luego prescribió grandes dosis de aspirina y, sobre todo, que llevaran rápidamente a Mona al

hospital del Hôtel-Dieu, donde llamaría a un colega para que la atendieran de inmediato. No pensó

en él por casualidad: era un pediatra fantástico, con fama de ser muy buen oftalmólogo y, por

añadidura, un hipnoterapeuta de talento.

—En principio —concluyó—, la ceguera no debería superar los diez minutos. —Y colgó. Había

pasado un cuarto de hora desde la primera señal de alarma.

En el coche, la niña lloraba y se machacaba las sienes. Su madre la sujetaba por los codos, pero

en el fondo a ella también le habría gustado estrujar esa cabecita redonda y frágil, aporrearla

como a una máquina estropeada con la vana esperanza de volver a ponerla en marcha. El padre, al

volante de su viejo y destartalado Volkswagen, solo quería que el mal que afligía a su pequeña lo

atacase a él. Y estaba enfadado, convencido de que había ocurrido algo en la cocina y se lo

estaban ocultando. Consideraba todas las posibilidades, desde un chorro de vapor hasta una mala

caída. Pero no, Mona lo repetía una y otra vez:

—¡Ha sido de repente!

Y su padre no podía creerlo.

—¡Uno no se queda ciego así, por las buenas!

Pues sí, también podía quedarse uno ciego «por las buenas», qué mejor prueba. Y ese uno era

Mona, una niña de diez años que lloraba a lágrima viva y que tal vez esperaba que las lágrimas le

lavaran el hollín pegado a sus pupilas ese domingo de octubre, mientras caía la noche.

En cuanto llegaron a las puertas del hospital, junto a Notre-Dame, en la Île de la Cité, dejó de

sollozar bruscamente y se quedó inmóvil.