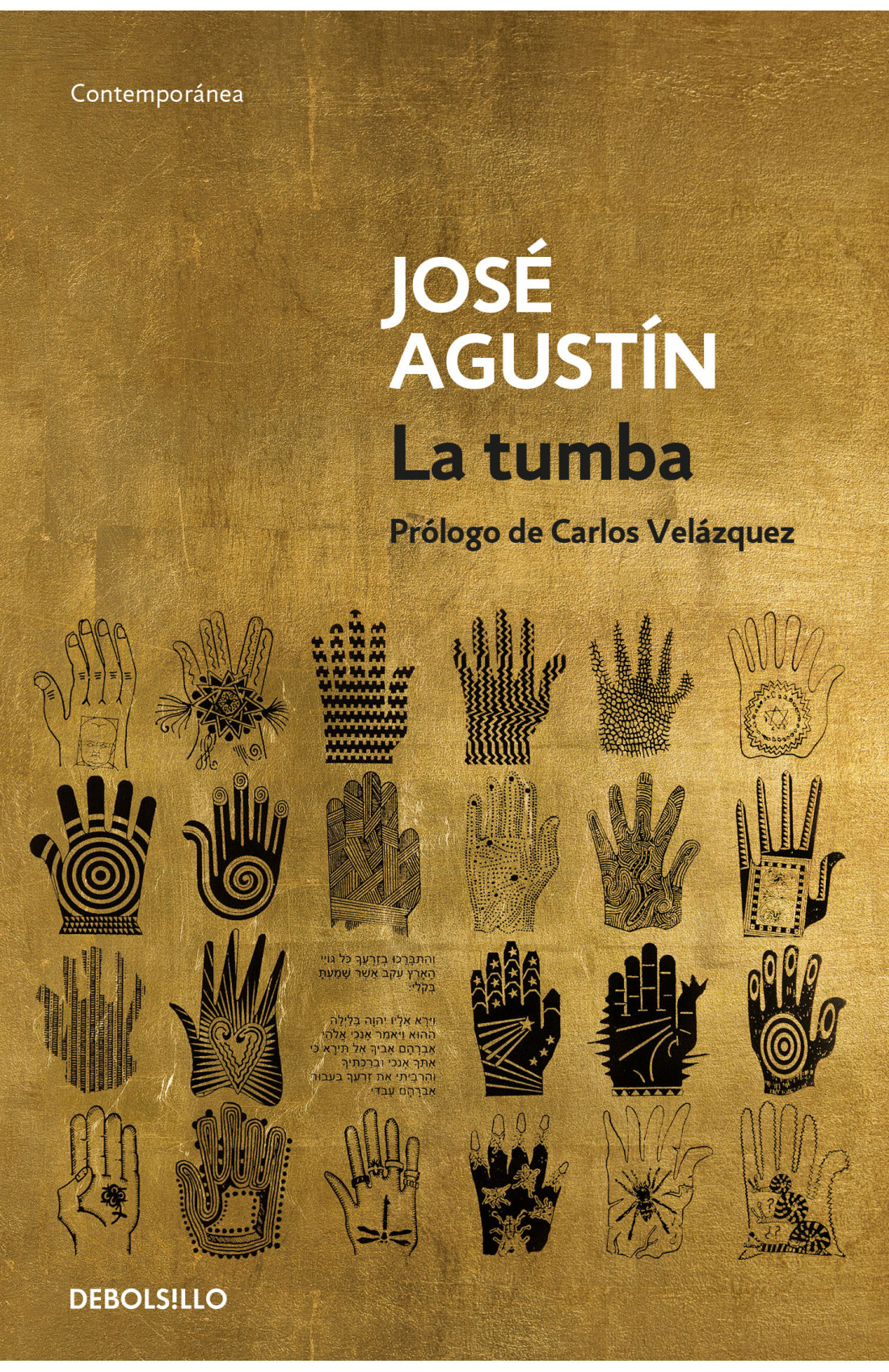

La tumba

José Agustín

Miré hacia el techo: un color liso, azul claro. Mi cuerpo se revolvía bajo las sábanas. Lindo modo de despertar, pensé, viendo un techo azul. Ya me gritaban que despertase

y yo aún sentía la soñolencia acuartelada en mis piernas. Me levanté para entrar en la regadera. El agua estaba más fría que tibia, pero no lo suficiente para despertarme del todo. Al salir, alcancé a ver, semioculto, el manojo de papeles donde había escrito el cuento que pidió el profesor de literatura. Me acerqué para hojearlo, buscando algún error, que a mi juicio no encontré. Sentí verdadera satisfacción. Al ver el reloj, advertí lo tarde que era. Apresuradamente me vestí para bajar al desayuno. Mordiscos a un pan, sorbos a la leche. Salir. Mi coche, regalo paterno cuando cumplí quince años, me esperaba. Subí en él, para dirigirme a la escuela. Por suerte, llegué a tiempo para la clase de francés. Me divertía haciendo creer a la maestra que yo era un gran estudioso del idioma, cuando en realidad lo hablaba desde antes. En clase, tras felicitar mis adelantos, me exhortó a seguir esa línea progresiva (sic), pero un amigo mío, nuevo en la escuela, protestó:

—¡Qué gracia!

—¿Por qué? —preguntó la maestra—, no es nada fácil aprender francés.

—Pero él ya lo habla.

—¿Es verdad eso, Gabriel?

—Sí, maestra.

Gran revuelo. La maestra no lo podía creer, casi lloraba, balbuceando tan sólo:

—Regardez l’enfant, quelle moquerie!

Mi amigo se acercó, confuso, preguntando si había dicho alguna idiotez, mas para su sorpresa, la única respuesta que obtuvo fue una sonora carcajada. Al fin y al cabo, poco me importaba echar abajo mi farsa con la francesita. Salí al corredor (aunque estaba más que prohibido), y al observar que se acercaba el maestro de literatura, entré en el salón. El maestro llegó, con su característico aire de Gran Dragón Bizco del KuKluxKlan, pidiendo el cuento que había encargado. Entregué el mío al final, y como supuse, lo hojeó un poco antes de iniciar la clase. Su cara no reflejó ninguna expresión al ver mi trabajo. Al terminar la clase, Dora se acercó con sus bromas estúpidas. Entre otras cosas, decía:

—Verás si no le digo al maestro que el cuento que presentaste es plagiado.

Contesté que me importaba muy poco lo que contara, y comprendiendo que no estaba de humor para sus bromas, se retiró. En la tarde, me encerré en mi cuarto para escribir el intrincado conflicto de una niña de doce años enamorada de su primito, de ocho. Pero aunque bregué por hacerlo, dormí pensando en qué me había equivocado al escribir ese cuento. En mi sueño, Dora y el maestro de literatura, escondidos bajo el escritorio, reían salvajemente al corear:

—Ahora es tu turno, ven acá.

En la siguiente clase de literatura, vi que Dora susurraba algo al maestro y que después me miraba. Inmediatamente supe que Dora había hecho cierto su chiste. A media clase, el maestro me dijo:

—Mira, Gabriel, cuando no se tiene talento artístico, en especial para escribir, es preferible no intentarlo.

—De acuerdo, maestro, pero ¿eso en qué me concierne?

—Es penoso decirlo ante tus compañeros, mas tendré que hacerlo.

—Dígalo, no se reprima.

—Después de meditar profundamente, llegué a la conclusión de que no escribiste el cuento que has entregado.

—Ah, y ¿cómo llegó a esa sapientísima conclusión, mi muy estimado maestro?

—Pues al analizar tu trabajo, me di cuenta.

—¿Nada más?

—Y lo confirmé cuando me lo aseveró una de tus compañeritas.

—Dora, para ser más precisos.

—Pues, sí.

—Y, ¿de quién considera que plagié el cuento, profesor?

—Bueno, tanto como plagiar, no; pero diría que se parece mucho a Chéjov.

—¿De veras a Chéjov?

—Sí, claro —aseguró, molesto.

—Pues yo no diría, veredicto que jamás pensé que llegara a creer lo que le dice cualquier niña estúpida.

—Luego, entonces, ¿afirmas no haber, eh, plagiado, digamos, ese cuento?

—Por supuesto, y lo demostraré en la próxima clase. Tendré muchísimo gusto en traer las obras completas de Chéjov.

—Ojalá lo hagas.

Salí furioso de la escuela para ir, en el coche, hasta las afueras de la ciudad. Quería calmarme. Esa Dora, me las pagará. Tenía deseos de verla colgada en cualquiera

de los árboles de por allí. En la siguiente clase, me presenté con las obras completas de Chéjov. Pero, como era natural, el maestro no quiso dar su brazo a torcer y afirmó que debía haberlo plagiado (ahora sí, plagiado) de otro escritor: no me consideraba capaz de escribir un cuento así. Sus palabras hicieron que mi ira se disipase para ceder lugar a la satisfacción. Como elogio había estado complicado, pero a fin de cuentas era un elogio a todo dar.

Comme un fou il se croit Dieu, nous nous

croyons mortels.

DELALANDE